鳥居を建てる

鳥居の起源

“鳥居”の起源には諸説あり、日本古来のものだとか他国から入ったものだとか定説がないようです。またトリイという語源についても、鳥居の上が「鳥の居やすい場所」だからという説や「下を通り入る」からだからなど、いろいろと伝えられています。現在、鳥居の素材としては木、金属、鋳物、コンクリートといろいろありますが、石鳥居はすでに平安時代後期には建てられていたようです。

鳥居の素材

鳥居の素材は稲荷神社などでは木製が多く見られますが、加工のしやすさと、昔は比較的大きな木材が確保しやすかったからではないでしょうか。しかし最近は木材が高めなのと、耐久性の面からも石の鳥居に替えることが多いです。鳥居の石材としては長尺ものが採れて、石目が細かくボセイがないものが好まれます。関西では長年、北木石が使用されてきましたが、最近は長尺の北木石の産出量が減り、鳥居の石材としては使われなくなりました。今は中国産の白御影石が多く使われています。しかし石表面の細かなビシャン仕上げや、石と石の接続面の大入れ加工は、日本人の技術に及ばないのが現状です。

鳥居の素材は稲荷神社などでは木製が多く見られますが、加工のしやすさと、昔は比較的大きな木材が確保しやすかったからではないでしょうか。しかし最近は木材が高めなのと、耐久性の面からも石の鳥居に替えることが多いです。鳥居の石材としては長尺ものが採れて、石目が細かくボセイがないものが好まれます。関西では長年、北木石が使用されてきましたが、最近は長尺の北木石の産出量が減り、鳥居の石材としては使われなくなりました。今は中国産の白御影石が多く使われています。しかし石表面の細かなビシャン仕上げや、石と石の接続面の大入れ加工は、日本人の技術に及ばないのが現状です。

鳥居の種類

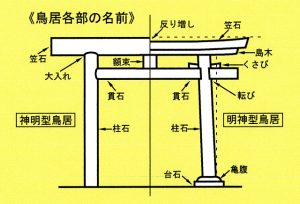

鳥居は大きく分け、神明型と明神型の2つに分けられます。神明型は柱、笠木に丸材を使うことが多く、反り増しがありません。全体的に直線的な形になっていて、柱にも転びがなく、地面に対して柱の内側が直角に建てられます。その形は、歴代天皇陵の鳥居をはじめ、伊勢鳥居、靖国鳥居などに代表されます。

鳥居は大きく分け、神明型と明神型の2つに分けられます。神明型は柱、笠木に丸材を使うことが多く、反り増しがありません。全体的に直線的な形になっていて、柱にも転びがなく、地面に対して柱の内側が直角に建てられます。その形は、歴代天皇陵の鳥居をはじめ、伊勢鳥居、靖国鳥居などに代表されます。

一方、明神型は笠木の下に島木が付き、上向きに反り増しがあります。柱石は内側に転びがあり、貫も貫通しているものも多く見られます。良く神社に建てられているのが、この明神型鳥居です。笠木と貫の中心に額を配したり、柱の上に台輪や裾に亀腹などの装飾性がある鳥居も、多く見られます。

鳥居の施工

鳥居は本来、柱石と柱石の間に貫石が挟まり、上に笠石がのることで個々の石がせめぎ合い、バランスを保っています。古い石鳥居の柱の下には大きな根石がくっついていることがあります。地中の根石が地震の時には、起上り小法師の役目をして揺れることで力を分散して、真ん中の薄い貫石が折れて、大きな柱石が折れるのを防いでいると言われています。また基礎をガチガチにコンクリートで固めずに、柱石を基礎の穴に差込み、周りを砂で突き固めるなどの工法も伝わっています。建てる場所の状況にもよりますが、先人の知恵を活かし最新の技術で建てることが大切だと考えます。

鳥居は本来、柱石と柱石の間に貫石が挟まり、上に笠石がのることで個々の石がせめぎ合い、バランスを保っています。古い石鳥居の柱の下には大きな根石がくっついていることがあります。地中の根石が地震の時には、起上り小法師の役目をして揺れることで力を分散して、真ん中の薄い貫石が折れて、大きな柱石が折れるのを防いでいると言われています。また基礎をガチガチにコンクリートで固めずに、柱石を基礎の穴に差込み、周りを砂で突き固めるなどの工法も伝わっています。建てる場所の状況にもよりますが、先人の知恵を活かし最新の技術で建てることが大切だと考えます。

石鳥居の設置は昔は、木製の三又が使われましたが、現在は安全と効率性を考慮して、移動式のクレーンが使われます。大きな鳥居の場合は10tのラフタークレーンも使われます。