石大工と京石工の歴史

石大工とは

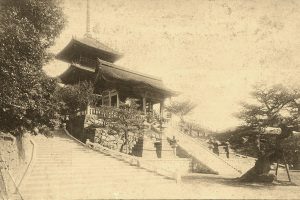

木造建築を作る人を「大工」さんと言いますが、かつては石を素材に建築の仕事に関わる人を「石大工」と呼んでいました。石大工の歴史は古く、飛鳥寺や法隆寺など古代の寺院建築にも木の建物を地震や水害から護る強固な素材として石を使い、礎石や基壇、石段、参道等の加工や据付など多くの部分で活躍の跡が見られます。

木造建築を作る人を「大工」さんと言いますが、かつては石を素材に建築の仕事に関わる人を「石大工」と呼んでいました。石大工の歴史は古く、飛鳥寺や法隆寺など古代の寺院建築にも木の建物を地震や水害から護る強固な素材として石を使い、礎石や基壇、石段、参道等の加工や据付など多くの部分で活躍の跡が見られます。

もともと石大工は建築物に付随した石工事や石積み等の仕事だけでなく、灯篭や石塔、石仏など石造美術の製作にも関わっていましたが、加工技術と道具類の発達に伴い、より硬質の石に精緻な加工ができるようになりました。特に仏教が全盛を迎えた鎌倉時代には、五輪塔、宝篋印塔、石燈篭など多くの石造物が造られ、現在残されたものには、重要文化財指定のある作品も多く見られます。室町から戦国時代は石大工も築城の為の石垣積みが多くなり、石積みの技術が発達しますが、安土・桃山を迎え“茶ノ湯”の世界が広がる中では、露地の灯篭や蹲など観賞用石造品が多く造られるようになりました。

京石工の歴史

石大工は石工(いしく)とも言い、京都は京石工と呼びます。京石工は無論、古都京都の歴史的木造建築物の石仕事にも関わってきましたが、石工が商いとして町に定着し始めたのは、墓石や灯篭が庶民に普及し始めた江戸時代と言われています。 京石工は大きく分けると、白川石の採れた北白川村の出身と桃山城築城の際に大阪(泉州)から伏見に移った石工の流れがあります。北白川村の石工の中には、仕事を求め町に出た者もいますが、私どもの先代も同じように村を出て、現在の堀川椹木町の場所に移り住んでいます。

石大工は石工(いしく)とも言い、京都は京石工と呼びます。京石工は無論、古都京都の歴史的木造建築物の石仕事にも関わってきましたが、石工が商いとして町に定着し始めたのは、墓石や灯篭が庶民に普及し始めた江戸時代と言われています。 京石工は大きく分けると、白川石の採れた北白川村の出身と桃山城築城の際に大阪(泉州)から伏見に移った石工の流れがあります。北白川村の石工の中には、仕事を求め町に出た者もいますが、私どもの先代も同じように村を出て、現在の堀川椹木町の場所に移り住んでいます。

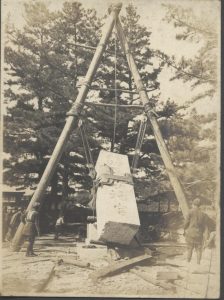

石工作業は石を産地から運び、用意することから始まります。そのため、重く大きな石を遠くの産地から運ぶのに、水路を使い船で運んだり、陸路は牛車で曳くなど、運搬手段の確保が欠かせません。私たちの店の前には平安京からの水路「堀川」がありますが、きっと先代はその利便性で、この地を選んだと思われます。

石工作業は石を産地から運び、用意することから始まります。そのため、重く大きな石を遠くの産地から運ぶのに、水路を使い船で運んだり、陸路は牛車で曳くなど、運搬手段の確保が欠かせません。私たちの店の前には平安京からの水路「堀川」がありますが、きっと先代はその利便性で、この地を選んだと思われます。

明治以降に石材の需要が拡大するとともに、交通も発達したおかげで、良質な花崗岩で白川石に似た石が瀬戸内海の島々で産出され、伏見港に荷揚げする量も増えました。その結果少しずつ、白川石工が洛中に移動してきたとも伝えられています。

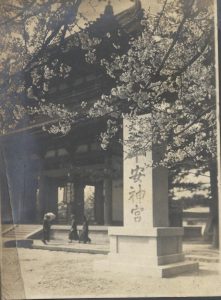

古い時代を偲ぶ店頭風景が明治十六年発刊の「都の魁」という本に、挿絵で紹介されています。川岸通りを着物姿の男女が行きかい、人力車が走り、南北に長い平屋の前には灯篭や蹲、狛犬、造りかけの葛石などが並んでいます。建物北側は店舗らしく人影があり、建物南側の家の中では石工たちが加工作業をしています。当時の賑わいが手をとるように感じられます。京石工も時代の需要に応え、さまざまに変化をしてきました。弊社は享保年間の創業以来、社寺関係の石材工事を主に生業としてまいりました。特に、江戸後期から明治には宮灯篭や狛犬設置、石鳥居工事が多く、当時の狛犬の台座には「白川石工 茂右衛門」や、「石工堀川 芳村茂右衛門」の名が刻んだものも見られます。また、東京遷都後の京都における一大土木事業である琵琶湖疎水石工事にも関わっています。この頃から「石工 茂右衛門」という一人の職人頭の立場から少しずつ、大きな石工事を束ねる“石工集団のディレクター”的な役割が増えてきたと思われます。

古い時代を偲ぶ店頭風景が明治十六年発刊の「都の魁」という本に、挿絵で紹介されています。川岸通りを着物姿の男女が行きかい、人力車が走り、南北に長い平屋の前には灯篭や蹲、狛犬、造りかけの葛石などが並んでいます。建物北側は店舗らしく人影があり、建物南側の家の中では石工たちが加工作業をしています。当時の賑わいが手をとるように感じられます。京石工も時代の需要に応え、さまざまに変化をしてきました。弊社は享保年間の創業以来、社寺関係の石材工事を主に生業としてまいりました。特に、江戸後期から明治には宮灯篭や狛犬設置、石鳥居工事が多く、当時の狛犬の台座には「白川石工 茂右衛門」や、「石工堀川 芳村茂右衛門」の名が刻んだものも見られます。また、東京遷都後の京都における一大土木事業である琵琶湖疎水石工事にも関わっています。この頃から「石工 茂右衛門」という一人の職人頭の立場から少しずつ、大きな石工事を束ねる“石工集団のディレクター”的な役割が増えてきたと思われます。

石工技術の近代化

戦後の近代化と効率化は、石材の機械加工技術を発展させ、一方で手間のかかる手彫り仕事は激減させました。弊社でも昭和39年の東京オリンピックが開催される頃まではまだ毎日、石工たちが朝早く鍛冶仕事をして、自分の道具の歯立てをしてから建築現場に出る、という風景がありました。しかし今は、石工も道具も一変しています。特に石産地で機械化が進んだおかげで、墓石は産地で製造し、町の石屋が仕入て販売する、ということが一般化しました。今では灯篭や狛犬を国内で彫刻する仕事は、伝統工芸となり、優れた作品を彫れる人は全国的にも非常に限られています。

戦後の近代化と効率化は、石材の機械加工技術を発展させ、一方で手間のかかる手彫り仕事は激減させました。弊社でも昭和39年の東京オリンピックが開催される頃まではまだ毎日、石工たちが朝早く鍛冶仕事をして、自分の道具の歯立てをしてから建築現場に出る、という風景がありました。しかし今は、石工も道具も一変しています。特に石産地で機械化が進んだおかげで、墓石は産地で製造し、町の石屋が仕入て販売する、ということが一般化しました。今では灯篭や狛犬を国内で彫刻する仕事は、伝統工芸となり、優れた作品を彫れる人は全国的にも非常に限られています。

私たちは、京都をはじめ岡崎、庵治、出雲など石産地の優れた石工と連携を取り、石工の技術や日本の石文化を後世に繋いでいます。