石燈籠を彫る

石燈籠の歴史

石燈籠もやはり仏教の伝来に伴い大陸から入ってきたものです。もとは仏前の献灯用だったものが神殿にも用いられ、灯りとりだけでなく神仏の荘厳さを醸しだす役も担ってまいりました。

石燈籠もやはり仏教の伝来に伴い大陸から入ってきたものです。もとは仏前の献灯用だったものが神殿にも用いられ、灯りとりだけでなく神仏の荘厳さを醸しだす役も担ってまいりました。

初めの頃は、奈良薬師寺東塔や宇治平等院鳳凰堂に見られるように、建物の前面中央に一基だけ建てられていたようですが、桃山時代の初め頃からは、一対で立つようになったようです。灯篭も他の石造美術と同じに、仏教が隆盛した鎌倉時代に多く造られていますが、信仰心が武家や庶民に広まるとともに、大きな寺院や神社への灯篭の寄進も少しずつ増えて、多くの灯篭が参道に立並んでいる、今の風景ができてきたようです。

また安土・桃山と“茶ノ湯”の文化が深まるとともに、灯篭は手水鉢、飛石などと一緒に露地を演出する重要な景物として用いられ始めました。今まで寺院に収まっていた灯篭が、大胆に露地に登場し、江戸時代には織部、岬、雪見燈籠など独特の形に発展しますが、初めて灯篭を庭に取り入れたのは、千利休だと言われています。

灯篭はその後、庶民の庭にも広く普及して、京都の小さな町家の庭にも立ちました。今は集合住宅が増えて、量的には昔ほどは出なくなりましたが、それでも“和”への憧れは残っていて、外国の方からの多くのお問合せをいただいております。

燈籠の形

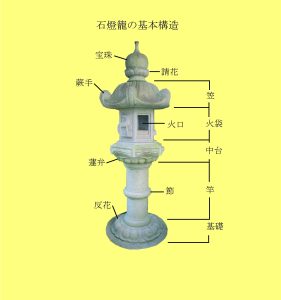

基本の形は上から、宝珠、笠、火袋、中台、柱、基礎、地覆、と石が七段重なった“立ちモノ”です。もともと寺院に収められた灯篭が多く、春日型、奥の院型、柚木型などが有名です。それ以外は創作ものとして、特に露地燈籠や庭の鑑賞用に発展したもので、雪見型、織部型、観修寺型、蘭渓型があります。ちなみに灯篭は、灯りを灯す「火袋」があっての灯篭であり、ただ形だけ似せても、道標か石の置物でしかありません。逆に火袋だけのものは“置き型燈籠”と呼ばれ立派に灯篭の仲間です。置き型燈籠では、岬型、草屋型などがあります。

基本の形は上から、宝珠、笠、火袋、中台、柱、基礎、地覆、と石が七段重なった“立ちモノ”です。もともと寺院に収められた灯篭が多く、春日型、奥の院型、柚木型などが有名です。それ以外は創作ものとして、特に露地燈籠や庭の鑑賞用に発展したもので、雪見型、織部型、観修寺型、蘭渓型があります。ちなみに灯篭は、灯りを灯す「火袋」があっての灯篭であり、ただ形だけ似せても、道標か石の置物でしかありません。逆に火袋だけのものは“置き型燈籠”と呼ばれ立派に灯篭の仲間です。置き型燈籠では、岬型、草屋型などがあります。

燈籠の産地

燈籠の産地はどこも、昔から有名な採石場でもあります。京都も昔、白川石が採れていた頃は、灯篭をはじめとした石造品を数多く造っていました。私どもの店も「堀川石工 芳村茂衛門」の名を残した“宮燈籠”が北野天満宮や東寺に残されています。京都以外では、昔から関西方面で有名な石産地であり、優れた石工の伝統と技術が残っている、庵治、岡崎、出雲、などの、石工さんに直接、お願いいたしております。このあたりの産地は、はるか昔から町全体が石材業を営んできた地域なので、歴史に裏づけられた、優れた石工さんの技術が残されています。私どもでも何代と続いて、安心してお願いいたしております。

燈籠の産地はどこも、昔から有名な採石場でもあります。京都も昔、白川石が採れていた頃は、灯篭をはじめとした石造品を数多く造っていました。私どもの店も「堀川石工 芳村茂衛門」の名を残した“宮燈籠”が北野天満宮や東寺に残されています。京都以外では、昔から関西方面で有名な石産地であり、優れた石工の伝統と技術が残っている、庵治、岡崎、出雲、などの、石工さんに直接、お願いいたしております。このあたりの産地は、はるか昔から町全体が石材業を営んできた地域なので、歴史に裏づけられた、優れた石工さんの技術が残されています。私どもでも何代と続いて、安心してお願いいたしております。